Machiavel, souvent caricaturé, n’a jamais prôné la brutalité gratuite. Il a pensé la politique comme l’art de durer, de maintenir l’ordre et de protéger l’intérêt général face aux vents contraires. Dans un contexte où le Sénégal expérimente une alternance inédite, les tensions s’exacerbent autour de la légitimité et de l’autorité. Cette première partie explore comment les enseignements du Florentin peuvent éclairer le comportement attendu d’un pouvoir confronté à des stratégies d’ingouvernabilité et à des tentatives de parasitage de l’espace public. Ce texte est une plongée dans la pensée politique appliquée à la réalité sénégalaise, et un appel à une gouvernance lucide, ferme et maîtrisée.

La séquence politique ouverte en mars 2024 par l’arrivée du binôme Diomaye–Sonko au pouvoir a redéfini en profondeur les termes du pacte républicain entre l’État et les citoyens. Portée par une promesse de rupture systémique, cette nouvelle ère se veut éthique dans ses fondations, résolument orientée vers la restauration de la souveraineté populaire et la refondation des institutions. Mais gouverner, dans un tel contexte de transition et de polarisation, ne peut reposer sur les seules intentions. Toute rupture véritable dérange, et l’ordre ancien ne se dissout jamais sans résistance. Face aux turbulences de l’après-alternance, la seule rectitude morale ne suffit plus : elle doit s’accompagner d’une intelligence tactique du pouvoir. Et c’est ici que la pensée de Machiavel, trop souvent réduite à sa caricature, retrouve toute son utilité. Non pas comme justification d’un pouvoir dur, mais comme méthode lucide de préservation d’un projet politique.

Dans Le Prince, Machiavel développe une philosophie du pouvoir fondée sur la permanence des conflits, la versatilité des soutiens populaires et la nécessité pour l’État de garantir la stabilité. Il ne glorifie ni la cruauté ni l’opportunisme, mais rappelle que la survie des régimes repose moins sur la pureté des intentions que sur la maîtrise des rapports de force. Gouverner, c’est durer. Et durer, c’est affronter : les attaques extérieures, les failles internes, l’usure du pouvoir, les manipulations de l’opinion. Dans le contexte sénégalais, marqué par un changement inédit de paradigme politique, la vigilance doit être permanente. Le nouveau régime ne peut ignorer que sa légitimité le rend également vulnérable à des offensives multiples, menées non seulement par ses adversaires directs mais aussi par les structures, habitudes et réseaux que la rupture a déstabilisés. Il sera donc attaqué, contredit, piégé. Non par hasard. Mais par stratégie.

Le climat de tension ambiant n’est pas une simple expression de divergences idéologiques. Il est, pour certains acteurs, un instrument politique. L’instabilité devient arme. La polémique devient outil. L’outrage devient système. Ce que l’on observe n’est pas une vitalité démocratique désordonnée : c’est une tentative de parasitage méthodique de l’agenda républicain. Machiavel aurait perçu, derrière le bruit, une volonté de saper l’autorité par saturation. Il aurait compris que le chaos n’est jamais spontané : il est organisé, instillé, entretenu. Il aurait insisté pour que le pouvoir ne confonde pas contestation et insurrection larvée, dissidence et sabotage. Le vacarme, ici, n’est pas accidentel : il est tactique. Il vise à placer le pouvoir dans une posture défensive, à l’enfermer dans la gestion de l’urgence, à le détourner de sa trajectoire.

À une telle stratégie, seule une gouvernance lucide peut répondre. Lucide, c’est-à-dire capable de dissocier la critique légitime du sabotage institutionnel. Machiavel aurait dit : ne vous laissez pas distraire. N’affrontez pas la rumeur, affermissez la réalité. Ne courez pas après l’agitation, installez le calme. Car un pouvoir qui réagit perd l’initiative. Et un État qui s’excuse de se défendre finit par perdre le respect de ses propres institutions.

Cette défense, pourtant, ne saurait s’incarner dans l’arbitraire. Elle suppose une méthode, une doctrine, une cohérence. Machiavel enseigne qu’une autorité stable repose sur la prévisibilité de sa réponse, la lisibilité de son action, la justesse de son intervention. Il ne s’agit pas de punir au hasard, mais de rappeler que l’État n’est pas un acteur parmi d’autres. Il est la colonne vertébrale du vivre-ensemble. Et si cette colonne plie, tout vacille. Le nouveau pouvoir ne peut donc pas se permettre le tâtonnement dans la riposte. Il lui faut un cap clair, une ligne constante, une capacité à prévenir sans étouffer, à dissuader sans oppresser.

Cela exige de réinvestir le champ symbolique. Dans un monde saturé d’images et de récits, l’État ne peut plus se contenter d’exister. Il doit se raconter. Non dans la propagande, mais dans la pédagogie. Il doit réhabiliter sa parole. Dire le cap. Assumer les choix. Expliquer sans se justifier, décider sans trembler. Le récit républicain ne doit plus être une réaction : il doit redevenir une proposition. Une orientation. Une vision. La nouvelle gouvernance ne sera audible que si elle est intelligible, visible, structurée. L’autorité ne se décrète pas : elle se prouve, se rend tangible, s’incarne. Elle doit s’adosser à des actes qui rassurent, à des signaux qui imposent, à une constance qui installe.

Mais rien de cela n’est possible sans résultats. Ceux-ci, pour être reconnus, doivent être visibles, cohérents, et en phase avec les attentes citoyennes. Dès les premiers mois de gouvernance, plusieurs mesures concrètes ont marqué une volonté d’action : la baisse effective du train de vie de l’État, la publication d’audits longtemps attendus, la relance de dossiers sensibles liés à la reddition des comptes, ainsi que des réformes engagées dans la commande publique. Les premiers pas vers une justice sociale plus équitable signalent une orientation claire du régime. Chacun de ces gestes, s’ils sont consolidés dans le temps, contribue à redonner du sens à l’action publique et à asseoir la crédibilité du pouvoir.

En lançant une dynamique de réappropriation citoyenne des ressources nationales, en assainissant les circuits d’influence, en réaffirmant la souveraineté de l’État face aux groupes de pression, le régime montre qu’il ne se contente pas de dénoncer : il agit. Machiavel aurait dit que ces actes doivent non seulement produire des effets, mais aussi incarner des ruptures symboliques qui marquent le changement. Car ce n’est pas la quantité d’annonces qui fonde la légitimité, mais la qualité des actes posés et leur cohérence avec les promesses tenues.

Pour inscrire ces résultats dans la durée, trois exigences s’imposent au pouvoir : choisir ses adversaires avec discernement, anticiper les menaces, et construire un récit mobilisateur. Tout pouvoir doit éviter de se disperser dans des querelles inutiles. Il ne doit pas conférer une stature à ceux dont le seul projet est le vacarme. Machiavel, lucide, recommandait de réserver ses forces aux batailles décisives, de ne frapper que lorsque l’impact est irréversible, et de ne pas élever au rang d’ennemi public ce qui relève de la provocation marginale. Le pouvoir gagnerait à ignorer certains coups de boutoir pour mieux concentrer son énergie sur les véritables foyers de déstabilisation.

Gouverner, ce n’est pas simplement réagir, c’est prévoir. Le nouveau régime doit analyser les stratégies adverses, pressentir les reconfigurations souterraines de l’ancien système, et désamorcer les manœuvres avant qu’elles ne prospèrent. Machiavel prévenait : il vaut mieux prévenir un mal que d’en attendre les effets. La stratégie défensive doit être doublée d’une veille proactive, institutionnalisée, nourrie par l’intelligence politique et sociale du pays.

Dans la politique moderne, l’efficacité sans récit est incomplète. La durabilité repose aussi sur la capacité à façonner un imaginaire collectif mobilisateur. Machiavel écrivait que les hommes jugent plus par les yeux que par l’intelligence. Dans ce contexte, la bataille de la perception est aussi cruciale que celle de la réalisation. Il faut non seulement transformer, mais raconter la transformation ; non seulement livrer, mais donner sens à chaque acte. Ce n’est qu’à cette condition que l’autorité devient adhésion, et que la gouvernance se mue en vision.

Ces résultats, aussi visibles soient-ils, ne suffiront pas à neutraliser la défiance si le pouvoir ne les inscrit pas dans la durée. Sa légitimité issue des urnes est forte, mais elle sera constamment testée par l’exigence de cohérence, de constance et de livrables clairs. Il ne s’agit pas de simplement réussir, mais de rassurer durablement.

Car si gouverner exige de la fermeté, maintenir la cohésion exige autre chose encore : la conscience partagée d’un destin collectif. Lorsque le pouvoir tient sa part du contrat républicain, il devient légitime d’en attendre autant des citoyens. Et c’est précisément là que commence l’autre versant de notre réflexion : celui de la responsabilité civique.

À suivre dans la deuxième partie : Leçons de Machiavel pour un peuple dépositaire de la souveraineté

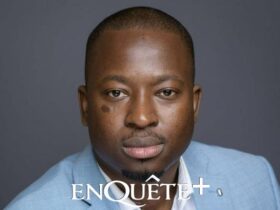

Hady TRAORE

Expert-conseil

Gestion stratégique et Politique Publique-Canada

Fondateur du Think Tank : Ruptures et Perspectives

hadytraore@hotmail.com

Laisser une Réponse