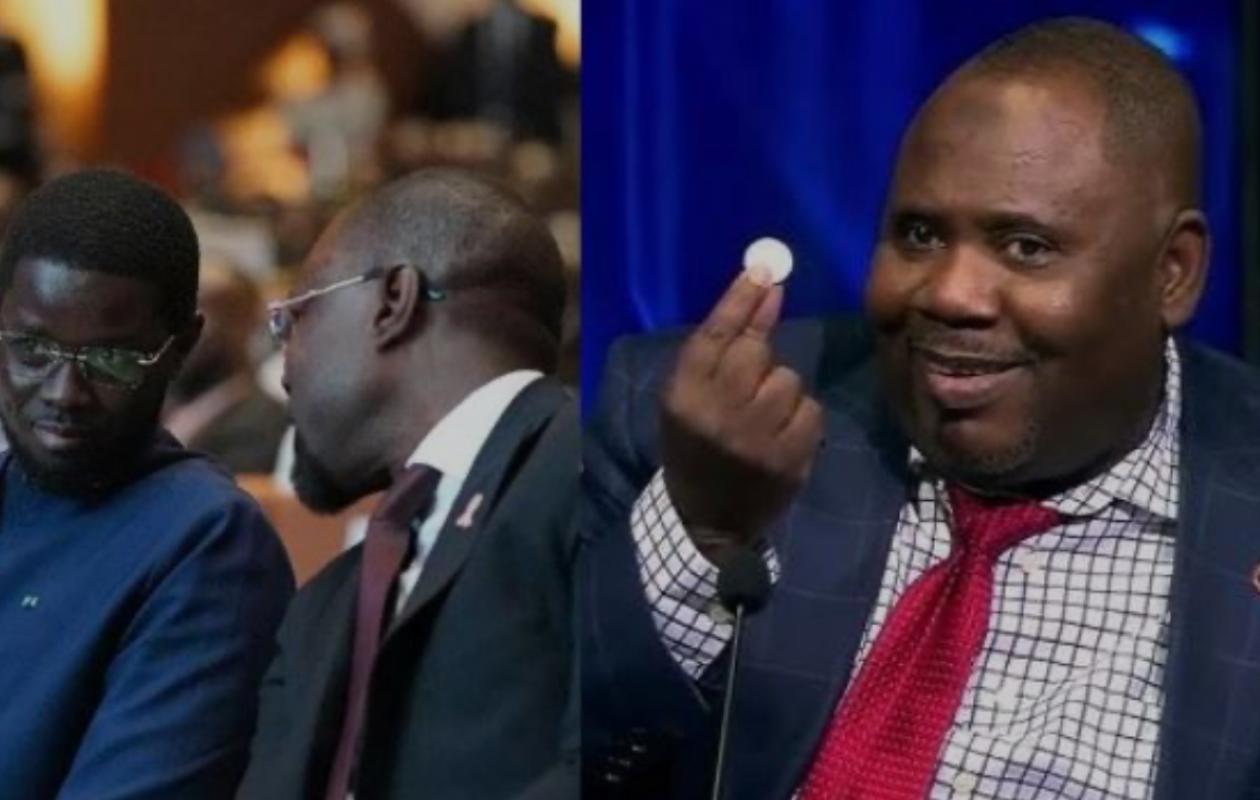

Invité du Jury du Dimanche, le Dr Seydou Bocoum, vice-président et directeur scientifique au Laboratoire de recherche économique et monétaire (LREM), a livré une analyse critique de l’économie sénégalaise. Pour ce chercheur formé aux États-Unis, le pays est enfermé dans un modèle économique hérité du « consensus de Washington » et peine à trouver sa propre voie de développement. « Depuis la chute du mur de Berlin, nous vivons sous le même modèle néolibéral, dicté par la Banque mondiale et le FMI. Aucun régime ne l’a véritablement changé », explique Dr Bocoum.

Selon lui, cette dépendance maintient le Sénégal dans un statu quo qui empêche toute rupture réelle : « Tant qu’on se limite à vivre des taxes, l’État ne pourra jamais se développer. Aucun pays ne s’est développé uniquement avec des impôts. »

L’économiste plaide pour un rôle plus actif de l’État dans l’économie, via la création monétaire, mais aussi par l’exploitation et la redistribution des dividendes issus des secteurs stratégiques comme le pétrole et le gaz. Il estime que le Sénégal doit inventer son propre modèle, fondé sur ses réalités et ses ressources : « Tant que nous suivrons aveuglément un système néolibéral imposé, nous resterons dépendants. La vraie rupture doit venir d’un modèle endogène, qui valorise notre agriculture, nos matières premières, notre capital humain et nos innovations. »

Les limites du cadre de l’UEMOA

Un autre frein, selon Dr Bocoum, réside dans les critères de convergence de l’UEMOA, jugés « purement politiques » et inadaptés aux réalités africaines. Il propose de s’inspirer du Ghana, qui a adossé sa politique monétaire à ses réserves d’or. « Avec les centaines de tonnes d’or produites chaque année par le Mali, le Burkina, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal, la BCEAO pourrait devenir une des banques les plus puissantes du continent. Mais aujourd’hui, elle reste complémentaire à la Banque de France, donc limitée », mentionne-t-il. Interpellé sur la dynamique ivoirienne, il note que la différence tient à trois facteurs : une balance commerciale excédentaire, une agriculture tournée vers l’autosuffisance, et un accès plus facile au crédit. « En Côte d’Ivoire, ce qu’ils mangent, ils le produisent. Au Sénégal, nous restons déficitaires », souligne-t-il.

Banques, crédit et Mobile Money

L’expert dénonce une bancarisation trop faible. Sur neuf millions d’actifs, seuls 500 000 Sénégalais ont accès au crédit bancaire, car ils disposent de garanties. « Le vendeur de Colobane ne peut pas obtenir de prêt. Il a fallu le Mobile Money pour faire passer le taux de bancarisation de 23 % à 60 % », rappelle-t-il. Il propose une solution : titriser les actifs locaux (terres, bétail, maisons) pour les rendre éligibles comme garanties bancaires. Sur le nouveau code des investissements, il salue « une très bonne initiative », mais pose une condition : améliorer en priorité les infrastructures et le capital humain. « Les investisseurs étrangers regardent deux choses : les routes, l’énergie, les services, et les compétences disponibles. Si ces bases ne sont pas solides, aucun texte ne suffira à attirer durablement les capitaux », prévient-il.

Il insiste sur la nécessité d’un État social fort, proposant d’élargir massivement les bourses familiales, de renforcer la santé et de réformer l’éducation. « Le rôle de l’État est de soutenir le maillon le plus faible de la chaîne. Un Français sur trois, un Américain sur trois, un Chinois sur trois bénéficie d’un soutien de son gouvernement. Pourquoi pas le Sénégalais ? », interroge-t-il.

Concernant l’agriculture, il appelle à sortir du modèle arachidier pour viser l’autosuffisance alimentaire : « Le Mali produit 5 millions de tonnes de riz et n’importe plus. Nous devons faire pareil. » Il plaide également pour une décentralisation des politiques sectorielles, en donnant aux communes la responsabilité de définir leurs priorités en matière d’agriculture, d’éducation, de santé ou d’infrastructures.

Laisser une Réponse